Tempo di lettura: 3 minuti

Approccio privacy by design e by default, secondary use dei dati e cultura della privacy nelle realtà aziendali: sono questi gli argomenti che approfondiremo grazie a Silvia Stefanelli, avvocato specializzato in Health Service Legislation, e-Health e protezione dei dati, che ha risposto alle nostre domande.

Perchè è utile tener conto di un approccio privacy by design e by default nella progettazione delle impostazioni a tutela dei dati personali previste per qualsiasi servizio sanitario?

L’articolo 25 del GDPR stabilisce che un processo che coinvolge il trattamento dei dati deve rispettare il principio della privacy by design e by default: ciò significa che nel momento in cui si decide di implementare un processo in cui si trattano dati si devono valutare sin da subito tutti gli aspetti privacy.

Questo principio che può apparire un po’ scontato, in realtà molto raramente viene applicato in maniera conforme al GDPR: solitamente, in ambito sanitario, il processo viene immaginato prima sotto il profilo clinico ed organizzativo e solo successivamente ci si pone il problema dei profili privacy.

Cioè solo in un secondo momento ci si interroga su quali siano i ruoli Privacy, quale sia la base giuridica del trattamento (aspetto fondamentale perché è ciò che rende il trattamento lecito), quali strumenti verranno utilizzati ed in generale sugli aspetti di rispetto del GDPR.

È chiaro che quando l’analisi dei profili privacy arriva a processo già disegnato si cercherà, inevitabilmente, di piegarla al progetto già in corso.

Proprio per evitare questo effetto, è fondamentale nel momento stesso in cui si pensa all’organizzazione del servizio e agli aspetti clinici, cominciare a interrogarsi anche sui profili privacy.

Questo non è l’unico aspetto, infatti, la conformità “by design e by default” al GDPR sta diventando un fattore competitivo sempre più interessante per le aziende che la attuano, poiché esse sono avvantaggiate a livello concorrenziale rispetto a chi non ottempera alla normativa.

Da un lato – sulla base di un accordo tra Consip e il Garante Privacy- i bandi pubblici per l’acquisto dei software medicali da parte delle strutture sanitarie dovranno prevedere specifici requisiti di compliance privacy “fin dalla progettazione e per impostazione predefinita”.

Specularmente, nel settore privato gli accordi per la fornitura di software – ma anche in generale le partnership e le operazioni societarie – includono già da tempo due diligence sempre più approfondite sulla data protection by design dei prodotti così come sull’intero sistema privacy delle organizzazioni.

Quanto è importante formare il personale in materia di trattamento dei dati sensibili e favorire la diffusione di una “cultura della privacy” all’interno delle realtà aziendali?

Io ritengo che la formazione del personale sia cardine per far funzionare quel sistema di gestione del dato che, nei fatti, è richiesto dal GDPR.

Anche il miglior sistema di gestione di un dato, dove non sia accompagnato dalla sensibilità e dalla consapevolezza del personale, rischia di non raggiungere gli effetti desiderati. Per questo credo che l’investimento delle aziende sulla formazione del personale con l’obiettivo di sensibilizzarlo rispetto al tema dei dati sia fondamentale.

È quindi imprescindibile che la formazione abbia un “taglio operativo”: non deve limitarsi a trasmettere i principi fondamentali del GDPR, ma deve spiegare – nella pratica e con un approccio “personalizzato” a seconda dell’organizzazione e dell’attività aziendale – cosa deve fare il personale e soprattutto cosa deve evitare per scongiurare il rischio che l’azienda sia oggetto di possibili sanzioni.

È possibile utilizzare i dati sensibili per finalità diverse e non previste dalla prestazione per cui sono stati inizialmente raccolti? Se si, in che modo?

Il cosiddetto secondary use – vale a dire il trattamento di un dato per una finalità diversa da quella originale per cui quel dato è stato raccolto – rimane uno dei temi più interessanti dell’intero regolamento soprattutto per le implicazioni che ha nell’ottica di riutilizzare le informazioni per alimentare la conoscenza, il progresso e, di conseguenza, potenziare lo sviluppo economico.

In quest’ottica certamente l’art. 5 prevede questa possibilità indicando espressamente alcuni settori, tra cui la ricerca scientifica, nei quali il dato può essere utilizzato per uno scopo differente da quello originario.

In ogni caso il secondary use per fini di ricerca scientifica sarà legittimo purché, in particolare:

- vengano considerate le ragionevoli aspettative dell’interessato in base alla sua relazione con il Titolare con riguardo al loro ulteriore utilizzo,

- vengano valutate le conseguenze per l’interessato dell’ulteriore trattamento,

- esistano garanzie adeguate (come ad esempio la pseudonimizzazione dei dati personali),

e solo dopo aver valutato di non poter conseguire tali finalità trattando dati de-identificati o anonimi.

La questione si complica qualora il trattamento ulteriore per finalità di ricerca scientifica venga effettuato da un soggetto terzo.

In questo caso, infatti, l’apertura del GDPR si scontra con l’articolo 110 bis del nostro codice privacy, il quale richiede, per il secondary use da parte un terzo, l’autorizzazione del Garante quando fornire l’informativa privacy è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di impedire o pregiudicare la ricerca, e sempre che siano adottate misure di garanzia, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.

Insiemeate: il PSP di Wellspect

Tempo di lettura: 2 minutiOggi, 24 settembre, Firenze ospiterà il 45° Congresso Nazionale della Società Italiana di Urodinamica (SIUD), iniziativa alla quale prenderà parte HNP, per raccontare l’esperienza del PSP Insiemeate sponsorizzato da Wellspect Healthcare.

Il programma di supporto ai pazienti

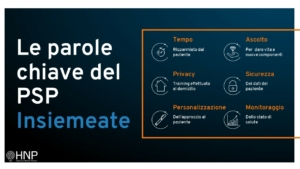

Insiemeate è un programma di supporto al paziente (PSP) nato per supportare i pazienti in trattamento con il Cateterismo Intermittente (CIC) o l’Irrigazione Transanale (TAI) e che iniziano il trattamento con i cateteri LoFric e con i sistemi Navina Smart/Classic di Wellspect Healthcare.

Il PSP offre un training – eseguito da infermieri adeguatamente formati sulla terapia – per apprendere come utilizzare i dispositivi di Wellspect Healthcare. Sia il CIC che la TAI infatti prevedono l’utilizzo di device che richiedono una formazione del paziente (o del suo caregiver) affinché la procedura venga eseguita correttamente tenendo conto del setting domiciliare, estremamente differente da quello del Centro Clinico dove avviene la prescrizione e la prima formazione.

Ciò che caratterizza Insiemeate e lo rende particolarmente apprezzato da Clinici e pazienti è appunto la possibilità di svolgere il training al domicilio dell’interessato, in un luogo sicuro e protetto. Incontrare l’infermiere in un luogo familiare fa sì che la persona possa sentirsi libera di sollevare domande e dubbi che potrebbero creare imbarazzo se formulati in un contesto meno intimo e al tempo stesso, permette all’infermiere di individuare eventuali criticità formative per modellare al meglio l’intervento.

La possibilità di pianificare la visita domiciliare e avere accesso a una formazione dedicata sono altri fattori che rendono il PSP efficace per il paziente e il suo caregiver.

Insiemeate: il contesto di riferimento

Per approfondire i bisogni dei pazienti a cui il PSP risponde abbiamo intervistato Cecilia Giordani, product manager di Wellspect Healthcare.

Cosa ha portato l’azienda a scegliere di offrire ai pazienti un PSP associato alle soluzioni terapeutiche LoFric e Navina System?

“Le persone che soffrono di incontinenza urinaria e fecale e che per questo motivo iniziano la TAI e/o il CIC devono superare le barriere iniziali tra le quali l’accettazione, la paura e l’ansia per la nuova procedura e il timore di non riuscire ad eseguirla correttamente.

Grazie alla presa in carico da parte di operatori specializzati, il programma di educazione terapeutica favorisce l’accettazione della terapia e il suo inserimento nella quotidianità, garantendo l’aderenza nel tempo e limitando l’abbandono prematuro della TAI e/o del CIC.

Nell’attuale contesto sanitario, può accadere che i centri clinici non siano adeguatamente strutturati e non abbiano risorse dedicate all’educazione terapeutica dei pazienti. In tutti questi casi Insiemeate si posiziona in sinergia con il centro clinico garantendo la cura appropriata alla persona. Il programma consente inoltre di condividere con il Professionista Sanitario i risultati del percorso di formazione della persona e quindi permettergli una valutazione dell’efficacia della terapia.”

Gamification e selezione del personale: il connubio vincente

Tempo di lettura: 3 minutiNegli ultimi anni si è reso sempre più necessario individuare metodiche innovative per scegliere nuovi collaboratori e dipendenti per l’azienda. La gamification è una strategia che permette di avvicinare il candidato all’organizzazione, attraverso un incontro virtuoso che mette in luce il carattere e le capacità della persona; in particolar modo in un periodo come quello della pandemia da Covid-19 che ha richiesto al mondo HR di valutare i candidati, molto spesso, attraverso uno schermo.

La selezione: il punto di vista di candidato e azienda

Il colloquio corrisponde al momento in cui la domanda incontra l’offerta: è in questa fase che candidato e organizzazione si confrontano per capire se e in che misura le capacità del lavoratore possono essere messe a disposizione dell’azienda e in che modo quest’ultima possa soddisfare le esigenze del candidato stesso.

Si tratta di un momento fondamentale, in cui il candidato ha modo di conoscere una realtà per lui nuova e, a prescindere dall’esito della selezione, entrare in contatto con un modo di lavorare differente da ciò a cui è abituato. Al tempo stesso è un momento significativo per le risorse umane, che hanno modo di confrontarsi con un pool di candidati e capire chi più si avvicina ai bisogni dell’azienda o come eventualmente modellare la posizione aperta. Non solo: la ricerca di un candidato permette all’azienda di mostrarsi al mercato, mettendo in luce i punti di forza e le caratteristiche della propria realtà.

Per riuscire nell’intento e individuare i candidati più adeguati alle posizioni aperte, HNP ha deciso di adottare una metodologia nuova nel mondo HR: la gamification.

Gamification per selezionare candidati promettenti

Grazie alla collaborazione di Laborplay, spin off dell’Università di Firenze, è stato possibile sperimentare strumenti game-based e gamification che HNP ha utilizzato per alcuni nuovi inserimenti. La scelta della metodologia è il risultato del bisogno di testare i candidati rispetto a skill relazionali, difficilmente osservabili in colloqui da remoto.

Come diceva Platone, “si può scoprire di più di una persona in un’ora di gioco che in un anno di conversazione”: il gioco, applicato al momento della selezione del personale, permette infatti di coinvolgere i candidati in un’esperienza caratterizzata da regole, mosse ottimali per vincere (quindi strategie per raggiungere l’obiettivo) e possibili comportamenti di altri giocatori, collaboratori o rivali in base all’andamento del gioco.

La gamification permette di andare oltre il CV o il semplice colloquio, consentendo alle risorse umane di valutare le skill delle persone che hanno di fronte, il loro potenziale. Grazie al gioco, infatti, la persona è a suo agio e riesce a mostrare le sue abilità e competenze in maniera più spontanea. Il gioco, che sia individuale, cooperativo o competitivo, mette in luce i processi logici, le capacità di ragionamento, le abilità nel superare le difficoltà e nel trovare soluzioni nell’immediato, mostrando le reazioni che il candidato ha e raccogliendo dati oggettivi per valutare al meglio le abilità e capacità relazionali.

Lo strumento dà poi la possibilità di riconoscere i diversi profili che inevitabilmente emergono dall’interazione: alti potenziali e futuri manager, senior manager e tecnici, così come good performer e key people; in questo modo si può avere sin da subito una chiara idea sulle persone che si stanno testando e una visione strategica per il futuro.

La gamification è dunque una metodologia che permette di conoscere il candidato in una veste già operativa, di confronto, fornendo alle risorse umane preziosi indizi sulla persona.

PNRR: gli investimenti in telemedicina

Tempo di lettura: 3 minutiMiliardi di euro verranno stanziati per attività di telemedicina, in risposta a criticità che da tempo caratterizzano la sanità italiana e che la pandemia da Covid-19 ha messo in luce: in particolare, difficoltà nell’assistere i pazienti al di fuori dell’ospedale, a causa di problemi organizzativi e di organico.

Telemedicina e Fascicolo sanitario elettronico

Con un investimento di 4 miliardi di euro dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l’Italia cerca di implementare servizi nel campo dell’assistenza domiciliare, ponendosi l’obiettivo di arrivare a prendere in carico al domicilio, entro la metà del 2026, il 10% della popolazione over 65.

Grazie a una serie di provvedimenti normativi, il nostro paese ha iniziato a muoversi in questo senso e, con gli investimenti previsti, ci si avvicina sempre più all’obiettivo di coordinare servizi sanitari e sociali in grado di accompagnare il paziente verso la piena autonomia e indipendenza presso la propria abitazione.

Tra gli strumenti presi in considerazione per assistere le persone a casa rilevante è la telemedicina. Con 1 miliardo destinato a questo settore, il progetto prevede la presenza, presso ogni Asl, di strumenti informatici che rilevino dati clinici in tempo reale. Oltre a questo, sul territorio saranno presenti 602 centrali operative necessarie per coordinare i diversi servizi domiciliari.

Fondamentale in questo contesto è garantire un corretto e continuo scambio di informazioni e dunque disporre di un sistema unico in cui vengano inseriti tutti i dati del paziente. Il Fascicolo sanitario elettronico dovrebbe rispondere da anni a questa esigenza, permettendo a pazienti e professionisti di conoscere la storia clinica del malato ma i dati di adozione e utilizzo ci mostrano una realtà molto diversa con alcune regioni dove è parte costante del percorso di salute e altre in cui è rimasto una sigla su carta.

La digitalizzazione dei processi, l’accesso a un archivio centrale di documenti e dati dei pazienti, forniscono dunque una serie di opportunità per chi offre servizi di assistenza domiciliare al paziente, come i PSP. In questo contesto, infatti, diventa rilevante il ruolo di realtà dotate di tecnologie avanzate e, al tempo stesso, presenti sul territorio: un paziente in telemonitoraggio potrebbe, ad esempio, avere bisogno di terapia domiciliare avanzata o altra assistenza specialistica. Aziende provider di programmi di supporto possono offrire questo servizio, collaborando con le ASL e fornendo loro le informazioni raccolte durante il PSP, come referti o monitoraggi, digitalmente in modo da poter arrivare ad arricchire e rendere un utile strumento di salute il Fascicolo sanitario elettronico.

Aziende Pharma: cosa ne pensano?

Diverse aziende Pharma si sono espresse rispetto al tema della telemedicina, concordando sull’importanza di adottare nuove misure volte a promuovere l’assistenza domiciliare attraverso la tecnologia.

Ne è convinto il country president e amministratore delegato di Novartis Italia, Pasquale Frega: l’Italia è in ritardo rispetto ad altri Paesi occidentali ma la domanda sempre più crescente di assistenza e gli investimenti dal Pnrr fanno ben sperare. Proprio Novartis sta cercando di lavorare affinché avvenga una vera e propria trasformazione digitale che, dalla diagnosi al percorso di cura, sia in grado di supportare il paziente affinché possa accedere a cure personalizzate.

Della stessa idea è Novo Nordisk che ha evidenziato dati promettenti su pazienti diabetici: secondo un lavoro pubblicato a inizio 2020 da Timpel e colleghi, la telemedicina può infatti migliorare gli outcome clinici nei pazienti con diabete di tipo 1 e 2. I benefici, già evidenziati prima della pandemia da Covid-19, sono stati confermati dal difficile contesto in cui viviamo da un anno e mezzo, per cui riuscire a trattare il paziente da remoto riduce anche il rischio di contagio, particolarmente importante per una popolazione più a rischio.

Le possibilità che la telemedicina offre sono evidentemente numerose e a pensarlo è anche Francesco Gabbrielli, direttore del Centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali dell’Istituto superiore di sanità: partire dalle reali esigenze di pazienti e professionisti è cruciale per creare modelli di riferimento coerenti che non si limitino alla semplice distribuzione di computer e dispositivi digitali a sanitari e pazienti ma si preoccupino di costruire un’architettura che sia funzionale per rispondere ai loro bisogni.

Dunque, grazie ai recenti stimoli economici e normativi, la progettazione di percorsi digitali di supporto al paziente trarrà grandi vantaggi. In particolare, la cooperazione tra partner privati, player dell’industria Pharma e pubblico permetterà il raggiungimento di migliori risultati clinici, rendendo prima possibile lo scambio di dati, poi l’analisi delle grandi mole di dati raccolti e contribuendo a una migliore esperienza del paziente nel proprio percorso di salute e cura.

Come monitorare i PSP – il ruolo delle survey

Tempo di lettura: 2 minutiAnalizzare l’andamento di un servizio per monitorare il livello di soddisfazione dei suoi destinatari, e individuare indicatori quantitativi e qualitativi che permettano di avere una visione chiara del contesto di riferimento sono attività fondamentali nel settore healthcare. Per questa ragione le survey risultano essere un valido strumento per misurare prodotti e servizi.

Healthcare Survey dal design alla somministrazione

Ogni qualvolta si decida di utilizzare un questionario per indagare un determinato argomento, il primo step consiste nella definizione degli obiettivi: quali informazioni si vogliono raccogliere? Chi sono i soggetti da coinvolgere?

Dopo aver stabilito l’obiettivo, la survey viene progettata e definita sulla base del target al quale verrà sottoposta. In questa fase è necessario scegliere quale impostazione dare al questionario e alle domande da porre, in base alle informazioni che si vogliono sottoporre al campione: si possono infatti collezionare dati quantitativi, informazioni puntuali su un dato topic, dati qualitativi come indicazioni che forniscono dettagli e approfondimenti necessari per capire meglio l’opinione del rispondente.

Altro aspetto a cui prestare attenzione è il linguaggio; la sua scelta deve essere in accordo con il destinatario: un questionario somministrato a un Clinico non può utilizzare lo stesso tone of voice e registro di uno destinato a un paziente.

Una volta predisposta la survey è necessario che i contenuti vengano condivisi con il committente – la Pharma – ed eventualmente con altri stakeholders coinvolti nell’indagine: comitati scientifici, associazioni di pazienti o piccoli gruppi di Clinici.

Una volta completata questa fase si può dare il via alla somministrazione della survey che può avvenire utilizzando diversi canali: si può optare per un questionario online da inserire in una landing page o da inviare al campione di rispondenti attraverso una email o un SMS, si può utilizzare una somministrazione tramite Call Center o tramite questionario cartaceo.

Le survey al servizio dei PSP

Per quanto riguarda più specificatamente il mondo dei PSP, le survey possono essere destinate principalmente a due diversi soggetti: Clinici e pazienti. Con i primi l’obiettivo può essere quello di valutare l’andamento del PSP e l’impatto che fornisce alla normale routine assistenziale del Centro, con i secondi si può valutare quanto il Programma costituisca un valido alleato nella gestione della terapia e nel miglioramento della qualità di vita. Per entrambi i soggetti le survey costituiscono inoltre uno strumento per far emergere gli unmet needs e acquisire input per il design di componenti che possano andare a soddisfarli.

La survey può veicolata in diversi momenti del PSP: nella fase di adesione, in una fase intermedia ad intervalli di tempo prestabiliti, al termine del programma.

Risulta infine indispensabile, nell’ambito di una corretta progettazione delle survey, definire puntualmente gli aspetti correlati alla privacy: è infatti necessario garantire l’anonimato dei rispondenti, per evitare bias nella ricerca e tutelare i dati personali.

Il rispetto della privacy può comunque contemplare la raccolta di alcuni dati anagrafici in forma anonima che costituiscono informazioni importanti per identificare alcune caratteristiche aggregate della popolazione dei rispondenti.

Identificare l’obiettivo, individuare il target, utilizzare un linguaggio chiaro e coerente con lo scopo dell’indagine sono dunque passaggi chiave per la buona riuscita di un questionario.

Localizzare le campagne di comunicazione multicountry

Tempo di lettura: 3 minutiAdattare i messaggi, i materiali, le immagini che compongono una campagna di comunicazione multipaese ai codici specifici di ciascuna country. Mantenere i messaggi core definiti a livello internazionale usando stili comunicativi che risultino efficaci per coloro a cui si dirigono: pazienti, caregiver e HCPs.

Sempre più spesso si assiste ad una localizzazione delle campagne di comunicazione nel settore healthcare. L’obiettivo? Parlare il linguaggio dei propri destinatari e condividere con questi codici che permettano ai messaggi di arrivare in maniera più efficace.

Conoscere i codici di comunicazione

Sempre più spesso le campagne di comunicazione – dall’awareness alla formazione passando per la promozione – vengono stabilite dagli headquarter delle Pharma con un mandato che viene trasferito su tutti i tools: “to be localized”. La localizzazione è un processo necessario: la conoscenza del codice linguistico, del simbolismo legato ai colori e all’immaginario che racchiudono la cultura dei destinatari è quindi fondamentale per valorizzare il messaggio.

Come si procede a localizzare una campagna di comunicazione di salute?

Prima di tutto avendo chiaro il messaggio, i destinatari e i canali che utilizza la campagna. Solo a quel punto si potrà iniziare a lavorare sui diversi elementi che caratterizzano i materiali:

Questo ragionamento è valido per qualsiasi materiale: in un opuscolo di patologia la scelta di inserire immagini che ritraggono pazienti e personale sanitario, le fotografie che riportano a certi setting come il domicilio o il centro clinico deve essere una fotografia della realtà del paese a cui si fa riferimento. La stessa regola viene applicata nell’uso di filtri per le fotografie o nella palette di colori che vengono scelti selezionando il loro significato in accordo con il messaggio e il brand.

Anche i contenuti devono essere pensati in chiave locale: realizzare una app che abbia come obiettivo quello di fornire una educazione al corretto stile alimentare non può non utilizzare indicazioni su cibi e alimenti coerenti con gli stili alimentari di un Paese.

E ancora preparare dei leaflet informativi da trasferire alla classe medica deve tenere conto di utilizzare stili grafici e icone familiari al contesto. Ogni singolo elemento impatta in maniera significativa sulla forza del messaggio finale.

Discorso analogo vale per i movimenti in termini di animazioni o la scelta di una determinata colonna sonora nella realizzazione di un teaser, dove ogni singolo elemento grafico è frutto di un profondo studio dei codici comunicativi di quel contesto.

E quando si lavora su campagne di storytelling dove la forza del messaggio dipende da quanto riusciamo a sentire vicini i protagonisti? Tutto dipende dalla regia, dalla scelta dei personaggi, dalla ricerca del giusto set perché ogni dettaglio concorre alla personificazione che è la chiave del successo di campagne di questo tipo.

Ma come si effettuano le scelte rispetto a tutti questi parametri?

Una volta stabilito il messaggio e scelti i deliverables una strategia consiste nell’organizzare focus group o momenti di incontro in cui i destinatari vengono coinvolti per capire insieme quali siano i loro linguaggi, i contenuti che ritengono chiave, le loro abitudini comunicative. Lavorando su strumenti online è imprescindibile una attività di etnografica digitale.

Dunque una approfondita conoscenza del target è la chiave per creare contenuti efficaci, di qualità, che rispondano alle esigenze comunicative del pubblico. Solo così una strategia multicountry si adatta perfettamente ai singoli paesi coinvolti.

Gli assessment di sicurezza informatica e l’impatto sulla protezione dei dati

Tempo di lettura: 3 minutiL’assessment di sicurezza informatica è il processo di definizione, identificazione, classificazione e prioritizzazione delle vulnerabilità nei sistemi informatici, nelle applicazioni e nelle infrastrutture di rete. Consiste in un approccio ragionato che prevede indagini non limitate all’aspetto tecnologico ma riguardanti l’interno dell’organizzazione, anche in relazione a processi e risorse.

Il suo ruolo è cruciale per garantire una valutazione di conformità di quanto implementato e sviluppato, rispettando i criteri che le leggi vigenti, le norme volontarie e gli schemi tecnici hanno definito e che l’organizzazione ha deciso di fare proprie.

Tutto questo è necessario per far sì che la sicurezza delle informazioni, gestite in un PSP digitale o in uno tradizionale attraverso una piattaforma CRM, sia quanto più possibile tutelata. Le perdite globali dovute alla criminalità informatica sono infatti molto significative, specialmente nell’ultimo anno e mezzo, dove i cambiamenti conseguenti alla pandemia hanno fatto sì che si aprissero nuove opportunità per gli attaccanti, per colpire utenti e aziende.

Sicurezza informatica: alcuni dati

Secondo il rapporto pubblicato dal Center for Strategic and International Studies e dalla società di sicurezza informatica McAfee, la crisi da Covid-19 ha fatto sì che moltissime truffe venissero attuate, sfruttando le paure dei consumatori e delle imprese, facendo leva anche sulle conseguenze organizzative dell’adozione massiva dello smart working.

Quello che accade, si legge nel rapporto, è che il panorama delle minacce negli ultimi due anni è cambiato: i criminali non prendono più di mira solo i dispositivi o utenti specifici ma intere organizzazioni, andando a danneggiare sia ecnomicamente che dal punto di vista reputazionale l’azienda stessa – attraverso una forma di riscatto – e, spesso, causando un’interruzione del normale flusso di lavoro.

Ma quali sono le ragioni che portano ad attacchi informatici e come possono essere classificati? Secondo il Data Breach Investigations Report del 2020 realizzato da Verizon, l’86% delle violazioni sono state fatte per motivi finanziari, il 10% invece per attività di spionaggio. E ancora, il 17% riguarda malware e il 22% il pishing, ovvero il tentativo di impadronirsi illegalmente dei dati personali di un utente, e di altre utili informazioni, generalmente al fine di derubarlo o di impossessarsi della sua identità.

Secondo uno studio pubblicato da Accenture, il 68% dei business leader, ritiene che i rischi correlati alla cybersecurity stiano aumentando e che di conseguenza siano necessarie attività volte a tutelare in maniera efficace le organizzazioni e i dati, in particolare nel mondo healthcare.

Nel settore sanitario, infatti, ad essere esposti a possibili attacchi informatici sono informazioni estremamente delicate, come quelle dei pazienti, per cui le regole da rispettare e gli standard di conformità sono complessi e articolati. Nel rapporto provider – cliente, infatti, sono numerosi gli audit richiesti per verificare che i processi e le tecnologie seguano le misure necessarie per garantire la sicurezza delle informazioni gestite dalle piattaforme di supporto.

Come verificare la sicurezza delle informazioni?

Tra i gli approcci più consolidati c’è sicuramente il penetration test, che ha lo scopo di testare un sistema andando a simulare dei veri e propri attacchi informatici perpetrati da un avversario, e il vunerability assessment che invece ha lo scopo di valutare le vulnerabilità presenti senza tentare di sfruttarle. In modo analogo è possibile analizzare la sicurezza fisica degli uffici e degli impianti o la resistenza agli attacchi di ingegneria sociale delle persone o dei processi.

Dunque, per mantenere costante la protezione dei dati e poter dimostrare diligenza e accountability, anche in base a quanto previsto dal GDPR, è fondamentale svolgere regolarmente gli assessment di sicurezza informatica e, se questo è vero in generale, lo è ancora di più quando si parla di piattaforme CRM che trattano dati healthcare.

Il ruolo degli advisory board nella costruzione di PSP efficaci

Tempo di lettura: 3 minutiIl punto chiave per i provider di soluzioni dedicate al paziente è creare programmi di supporto che mettano insieme l’ascolto degli unmet needs, l’individuazione dei pain points nella journey di malattia e la raccolta dell’esperienza di chi – tutti i giorni – si trova in contatto diretto con il paziente: il Clinico.

L’advisory board

Strumento spesso associato alle attività delle Società Scientifiche, negli ultimi anni ha trovato una estensione anche nell’ambito dei PSP.

Ma che cos’è un advisory board? Si tratta di un organo che fornisce consigli strategici, opinioni e punti di vista utili alla gestione e progettazione in fase di definizione di una iniziativa.

E qual è dunque la sua importanza nel design di un PSP?

Per rispondere a questa domanda è innanzitutto necessario capire dove si colloca questo utilissimo strumento: in fase di definizione e validazione del progetto disegnato dal provider, prima di dare il via alla fase pilota. Ascoltare i pazienti con strumenti di Patient experience design, individuare assieme alla Pharma i key opinion leader da coinvolgere, gli aspetti su cui lavorare e il perimetro del progetto sono attività che fanno parte del design di un programma di supporto al paziente.

La validazione del disegno progettuale è però necessaria per verificare che le componenti del PSP siano coerenti con i bisogni e le aspettative dei vissuti di coloro che saranno chiamati a utilizzarlo come supporto: i Clinici, i quali – attraverso il confronto con colleghi appartenenti a realtà diverse– potranno fornire importanti spunti per ragionare su nuove componenti che possano allargare l’offerta del PSP.

Advisory board: chi coinvolgere e come gestirlo?

Come ogni strategia che si rispetti, è prima di tutto necessario stabilire i parametri di indagine dell’advisory board. Con l’aiuto della Pharma, si stabiliscono gli obiettivi in termini di scopo, tempistiche e priorità dell’advisory board. Una volta definiti, si individuano i professionisti più competenti e adatti per l’attività, organizzando il tempo a disposizione per analizzare e riflettere sulle componenti in oggetto. Al fine di dare vita a un processo virtuoso all’interno del board, risulta fondamentale coinvolgere i Key opinion leader che sono stati individuati per il PSP nonché professionisti che siano in grado di generare valore nel lavoro collettivo, coinvolgendoli con tecniche di facilitazione come il Metodo Delphi o il Metaplan, o ancora con lavori di gruppo che favoriscano la partecipazione, ottimizzando i risultati dell’advisory board e fornendo ai Clinici un importante momento di ampliamento delle proprie competenze grazie al dialogo con i colleghi.

Qualora le componenti e i prodotti oggetto di validazione fossero numerosi, può risultare utile suddividere le attività da svolgere singolarmente e quella da discutere in plenaria.

Tra i prodotti oggetto dell’advisory board, oltre ad una chiara visione del processo e delle componenti che caratterizzano il PSP, risulta fondamentale far emergere gli insight provenienti dallo studio della journey del paziente per riceverne una validazione di carattere scientifico. Molto spesso proprio la condivisione di questi prodotti può facilitare il dibattito volto a far emergere analogie e differenze tra le diverse realtà ospedaliere che vengono rappresentate dai soggetti riuniti. L’individuazione delle differenze, delle analogie e delle criticità risulta essere il tassello chiave per la creazione di quegli standard che servono al PSP per dare il via alla sua fase pilota.

È quindi evidente quanto il coinvolgimento di figure esperte sia cruciale per costruire un piano di supporto che sia su misura delle esigenze dei pazienti.

Video teaser: come catturare l’attenzione in meno di un minuto

Tempo di lettura: 3 minutiIn un mondo sempre più affollato da informazioni accessibili e multicanale è fondamentale trovare la corretta maniera di veicolare i propri contenuti. Come riuscirci, in particolar modo quando si parla di salute?

Stabilendo una gerarchia del contenuto per raggiungere un obiettivo: il coinvolgimento del pubblico.

Quando si lavora sull’engagement per contenuti healthcare le logiche sono le stesse di qualsiasi altro settore, con un punto di attenzione: l’informazione deve essere chiara e verificata. Analizziamo quindi uno strumento che coniuga la potenza dell’immagine e la velocità del messaggio: il video teaser.

Video e video teaser

Negli ultimi anni il video marketing è diventato uno strumento fondamentale per comunicare con il proprio pubblico: il 92% di tutti gli utenti di Internet in Italia guarda contenuti video online (WeAreSocial, 2020); questo accade sia perché gli utenti prediligono

A confermare ancora di più quanto il formato video sia popolare è un altro dato: 3 ore e 40 minuti – questo è il tempo medio giornaliero speso dagli italiani per guardare video sul web, dato che ha avuto un’importante crescita con la pandemia e che, ad oggi, non sembra arrestarsi.

Analizzando più nello specifico YouTube, tra le piattaforme più utilizzate per visualizzare video online, sono 2,2 milioni gli utenti attivi in Italia, di questi il 25,3% fruisce i contenuti attraverso mobile, il 74,7% via computer. La distinzione per genere vede una prevalenza di uomini tra gli utilizzatori della piattaforma, con il 58,6% di utenti. Andando invece a fare una distinzione per fascia di età, il 19,3% degli utenti ha tra i 18 e i 24 anni, il 34,8% tra i 25 e i 34 anni, il 16,7% tra i 35 e i 44 anni, l’11,5% tra i 45 e i 54 anni, il 9,4% tra i 55 e i 64 anni e il restante 8,3% è over 65.

Data la sua evidente popolarità, ad oggi il formato video è tra i più adottati dalle aziende, in qualsiasi settore, in particolar modo quando il tempo disponibile per coinvolgere e ingaggiare il proprio target è di pochi secondi. A perseguire perfettamente questo obiettivo sono i video teaser, ovvero brevi filmati, densi di azione, che condensano in un tempo limitatissimo pochi messaggi che invogliano il pubblico a cercare maggiori informazioni – il cuore del messaggio.

Il teaser diventa quindi il primo tassello di un piano di comunicazione molto più ampio: trattandosi infatti di una sorta di preview, è fondamentale pianificare una campagna di comunicazione che passo dopo passo sia in grado di fornire tutte le informazioni necessarie a un determinato prodotto o servizio per essere conosciuto. Come? Strutturando una campagna social, una pagina web, delle brochures che raggiungano i destinatari sui vari canali in cui si trovano a fare le loro ricerche e soprattutto a conversare.

Video teaser e mondo healthcare

Cosa succede quando il contenuto della campagna di comunicazione tratta di salute? Bisogna innanzitutto tenere presente che il settore è regolato in maniera piuttosto stringente, ma i meccanismi alla base delle scelte di comunicazione sono gli stessi. Ci si ritrova quindi a strutturare campagne rivolte ai pazienti, ai Clinici, ai caregiver che sono prima di tutto persone, le stesse che scelgono una determinata serie tv, un paio di scarpe, che mettono in atto criteri di selezione nella scelta dei prodotti e dei servizi di consumo come in quelli della salute.

Ed ecco come il video teaser può essere un valido tool per annunciare l’apertura di uno strutturato progetto di awareness su una patologia rara, può spiegare in 40 secondi le caratteristiche principali di un webinar destinato alla formazione della classe medica, può fornire le informazioni sulla modalità di gestione di un device rimandando a una pagina di approfondimento in un sito che è stato creato ad hoc, può ricordare che tra qualche settimana inizierà un ciclo di incontri per lo sharing experiences tra una comunità di pazienti, può far sapere che una certa Regione sta mettendo in campo una serie di misure sanitarie per il contenimento della emergenza sanitaria rimandando ad una sezione di approfondimenti in cui raccogliere tutte le informazioni.

La forza di questi video sta nella loro capacità di essere fruiti tanto sui social network quanto negli schermi di una sala d’attesa quindi ovunque e conseguentemente da chiunque.

Una volta identificato il target, la strategia di marketing e il piano editoriale, la sfida è dunque riuscire a produrre un video teaser che sia in grado di suscitare l’interesse necessario per far sì che, chi lo guarda, sia portato ad andare avanti, cercare informazioni aggiuntive e prendere parte, attivamente, all’iniziativa. E se questo è vero in generale, lo è ancora di più nel mondo healthcare, dove è sempre più fondamentale coinvolgere pazienti, Clinici e caregiver affinché diventino partecipativi e consapevoli.

https://www.oberlo.it/blog/statistiche-video-marketing

https://www.87seconds.com/c/en/video-teaser/

Intervista a Silvia Stefanelli, avvocato specializzato in Health Service Legislation, e-Health e protezione dei dati

Tempo di lettura: 3 minutiApproccio privacy by design e by default, secondary use dei dati e cultura della privacy nelle realtà aziendali: sono questi gli argomenti che approfondiremo grazie a Silvia Stefanelli, avvocato specializzato in Health Service Legislation, e-Health e protezione dei dati, che ha risposto alle nostre domande.

Perchè è utile tener conto di un approccio privacy by design e by default nella progettazione delle impostazioni a tutela dei dati personali previste per qualsiasi servizio sanitario?

L’articolo 25 del GDPR stabilisce che un processo che coinvolge il trattamento dei dati deve rispettare il principio della privacy by design e by default: ciò significa che nel momento in cui si decide di implementare un processo in cui si trattano dati si devono valutare sin da subito tutti gli aspetti privacy.

Questo principio che può apparire un po’ scontato, in realtà molto raramente viene applicato in maniera conforme al GDPR: solitamente, in ambito sanitario, il processo viene immaginato prima sotto il profilo clinico ed organizzativo e solo successivamente ci si pone il problema dei profili privacy.

Cioè solo in un secondo momento ci si interroga su quali siano i ruoli Privacy, quale sia la base giuridica del trattamento (aspetto fondamentale perché è ciò che rende il trattamento lecito), quali strumenti verranno utilizzati ed in generale sugli aspetti di rispetto del GDPR.

È chiaro che quando l’analisi dei profili privacy arriva a processo già disegnato si cercherà, inevitabilmente, di piegarla al progetto già in corso.

Proprio per evitare questo effetto, è fondamentale nel momento stesso in cui si pensa all’organizzazione del servizio e agli aspetti clinici, cominciare a interrogarsi anche sui profili privacy.

Questo non è l’unico aspetto, infatti, la conformità “by design e by default” al GDPR sta diventando un fattore competitivo sempre più interessante per le aziende che la attuano, poiché esse sono avvantaggiate a livello concorrenziale rispetto a chi non ottempera alla normativa.

Da un lato – sulla base di un accordo tra Consip e il Garante Privacy- i bandi pubblici per l’acquisto dei software medicali da parte delle strutture sanitarie dovranno prevedere specifici requisiti di compliance privacy “fin dalla progettazione e per impostazione predefinita”.

Specularmente, nel settore privato gli accordi per la fornitura di software – ma anche in generale le partnership e le operazioni societarie – includono già da tempo due diligence sempre più approfondite sulla data protection by design dei prodotti così come sull’intero sistema privacy delle organizzazioni.

Quanto è importante formare il personale in materia di trattamento dei dati sensibili e favorire la diffusione di una “cultura della privacy” all’interno delle realtà aziendali?

Io ritengo che la formazione del personale sia cardine per far funzionare quel sistema di gestione del dato che, nei fatti, è richiesto dal GDPR.

Anche il miglior sistema di gestione di un dato, dove non sia accompagnato dalla sensibilità e dalla consapevolezza del personale, rischia di non raggiungere gli effetti desiderati. Per questo credo che l’investimento delle aziende sulla formazione del personale con l’obiettivo di sensibilizzarlo rispetto al tema dei dati sia fondamentale.

È quindi imprescindibile che la formazione abbia un “taglio operativo”: non deve limitarsi a trasmettere i principi fondamentali del GDPR, ma deve spiegare – nella pratica e con un approccio “personalizzato” a seconda dell’organizzazione e dell’attività aziendale – cosa deve fare il personale e soprattutto cosa deve evitare per scongiurare il rischio che l’azienda sia oggetto di possibili sanzioni.

È possibile utilizzare i dati sensibili per finalità diverse e non previste dalla prestazione per cui sono stati inizialmente raccolti? Se si, in che modo?

Il cosiddetto secondary use – vale a dire il trattamento di un dato per una finalità diversa da quella originale per cui quel dato è stato raccolto – rimane uno dei temi più interessanti dell’intero regolamento soprattutto per le implicazioni che ha nell’ottica di riutilizzare le informazioni per alimentare la conoscenza, il progresso e, di conseguenza, potenziare lo sviluppo economico.

In quest’ottica certamente l’art. 5 prevede questa possibilità indicando espressamente alcuni settori, tra cui la ricerca scientifica, nei quali il dato può essere utilizzato per uno scopo differente da quello originario.

In ogni caso il secondary use per fini di ricerca scientifica sarà legittimo purché, in particolare:

e solo dopo aver valutato di non poter conseguire tali finalità trattando dati de-identificati o anonimi.

La questione si complica qualora il trattamento ulteriore per finalità di ricerca scientifica venga effettuato da un soggetto terzo.

In questo caso, infatti, l’apertura del GDPR si scontra con l’articolo 110 bis del nostro codice privacy, il quale richiede, per il secondary use da parte un terzo, l’autorizzazione del Garante quando fornire l’informativa privacy è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di impedire o pregiudicare la ricerca, e sempre che siano adottate misure di garanzia, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.

Dati: un’opportunità per il mondo healthcare

Tempo di lettura: 3 minutiI dati hanno modificato in modo sostanziale il modo in cui le imprese gestiscono, analizzano e utilizzano le informazioni. Il settore sanitario può trarne importanti benefici: garantendo migliori outcome ai pazienti, riducendo i costi legati alle prestazioni sanitarie e, più in generale, migliorando la qualità della vita delle persone.

Sebbene la lista dei benefici sia lunga, è necessario tenere conto di un aspetto fondamentale: la privacy.

Il ciclo di vita del dato

Il dato ha un proprio ciclo di vita e determinarlo è una delle prime attività da compiere in fase di progettazione.

Dal punto di vista progettuale, si possono individuare quattro fasi: prima fra tutte la data collection phase, ovvero il momento in cui i dati vengono raccolti da differenti fonti, in diversi formati; a seguire il dato viene immagazzinato (data storage phase) e preparato per essere utilizzato nelle fasi successive, in cui vengono svolte analisi per generare informazioni utilizzabili (data analytics phase) dai decision maker, che possono dunque studiare piani di azione adeguati (knowledge creation phase). In questo contesto, uno strumento fondamentale nel processo di decision making risultano essere le dashboard proprio perché forniscono ai diversi stakeholders i dati in un formato intuitivo, migliorando in questo modo la comunicazione e la collaborazione tra i diversi attori.

Ognuna delle fasi analizzate deve sottostare a specifici standard di qualità e sicurezza, per garantire che i dati raccolti provengano da fonti certe, siano controllati secondo i livelli qualitativi previsti e siano protetti da usi non consentiti o veri e propri atti criminali.

Dati nell’healthcare: le fonti

Determinato il ciclo di vita del dato, quali sono le fonti da cui reperire le informazioni, in sanità?

Il mondo dell’healthcare, seguendo la scia degli altri settori, è diventato sempre più digitale, entrando quindi nel meccanismo secondo cui qualsiasi attività svolta dall’utente online lascia una traccia: il dato.. Qualche esempio: il numero di appuntamenti registrati nei servizi di prenotazione pubblici e privati evidenzia quanto i pazienti abbiano bisogno di determinate prestazioni e come sia cambiato il mix tra quelle erogate in presenza e quelle in modalità remota, le applicazioni per smartphone registrano l’attività fisica e sportiva del singolo individuo o i battiti cardiaci e la memorizzano nei relativi servizi cloud; e ancora, il monitoraggio da remoto, collegato alla telemedicina, permette di collezionare dati e analizzarli insieme al proprio medico, senza necessariamente recarsi presso il centro clinico.

L’altra faccia della medaglia: anonimizzazione e pseudoanimizzazione del dato

Sono ormai evidenti i benefici che si possono trarre da una vasta quantità di dati, tuttavia è necessario garantire alcuni standard di sicurezza per tutelare la privacy degli utenti.

L’attuale normativa europea e le opinioni dei gruppi di lavoro definiscono se e quando un data set può considerarsi anonimo e quali sono vari i fattori da tenere in considerazione, tra cui la metodologia di anonimizzazione e il contesto in cui questa viene fatta.

Nel gergo anglofono si parla spesso genericamente di de-identification, intendendo sostanzialmente tutto lo spettro dei metodi disponibili: la pseudonimizzazione e l’anonimizzazione ma nel contesto europeo le differenze sono rilevanti. Con pseudonimizzazione si intende il trattamento dei dati personali in modo tale che non sia più possibile ricondurre tali dati a un interessato specifico, senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive (a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile). L’anonimizzazione è invece un processo mediante il quale i dati personali vengono modificati in modo irreversibile così che il titolare del trattamento non possa più identificare direttamente o indirettamente l’interessato.

Per garantire una corretta e sicura gestione del dato, il GDPR richiede a chi gestisce e tratta le informazioni di implementare misure tecniche e organizzative volte a ridurre il più possibile i rischi. Tra queste la anonimizzazione è sicuramente, quando possibile, la modalità di azione più robusta in quanto i dati risultanti non sono più da considerarsi dati personali e quindi soggetti alla protezione del GDPR. Dall’altra parte la pseudonimizzazione è prevalentemente una misura di mitigazione del rischio di trattamento e minimizzazione dei dati trattati.

Come discusso, le opportunità che i dati offrono al mondo dell’healthcare sono pressoché infinite: nella ricerca, possono essere utilizzati per promuovere la sanità pubblica, accrescere conoscenze scientifiche, sviluppare farmaci o device o, in fase successiva, monitorare la sicurezza di un farmaco o device, dopo l’immissione in commercio. O ancora possono essere utilizzati per migliorare l’efficacia dell’informazione medico scientifica o dei contenuti studiati per consumatori e pazienti.

Gli esempi sono tanti, così come gli ostacoli che a volte rallentano il processo di raccolta e analisi dei dati, a causa di problemi tecnici di interoperabilità o legati alle necessarie tutele e adempimenti privacy. Tuttavia la cooperazione di attori con forti competenze di privacy, data management, compliance e tecnologia può permettere il superamento di tali criticità, dando al settore healthcare la possibilità di studiare strategie di successo a partire dal real world.